DSO電視観望用途では、底知れぬキャパシティの4分目ぐらいで苦しんでいる感のあるASI482MCですが、現在の焦点はドライバや、画像処理アプリの更新によって高性能化するのかしないのか? になっていると思います。

(以下、2021年10月2日現在の話)

ZWOのASIカメラドライバーに関しては、9月6日のV3.17 が最新で、この状況はこの一月ほど変わらず。しかし純正アプリのASIStudioでは9月29日にV1.5.2が、SharpCap4.0は9月27日に8199がリリースされており(このところのSharpCapは数日に一度? というレベルで更新が活発になっています)、今回はこれらの最新バージョンを電視観望に使った場合の挙動を報告いたします。

架台はAZ-GTi、光学系はSP140SS改14㎝F3.1シュミット・ニュートンです。

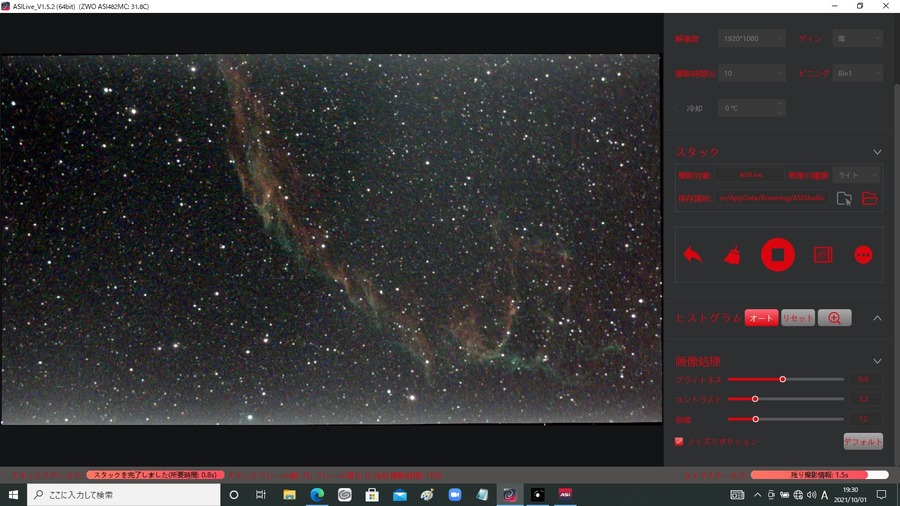

まずは、ASIStudio1.5.2から。

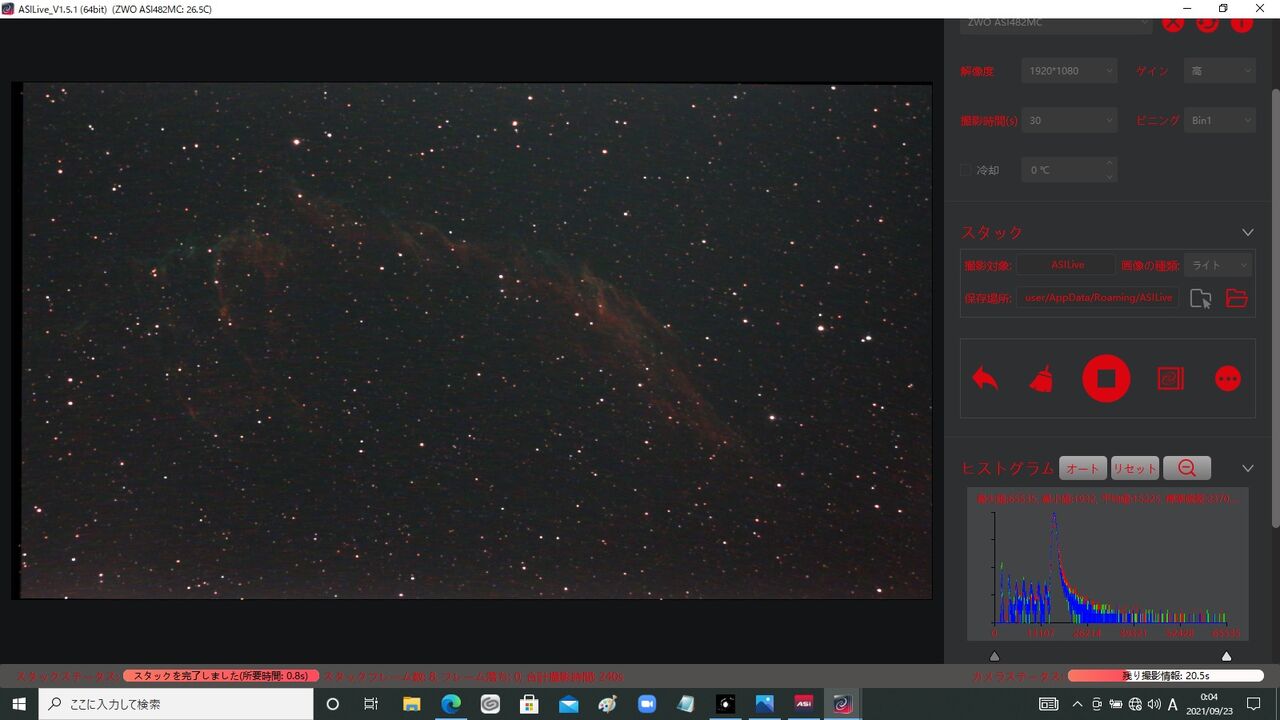

網状星雲 Gain高 10秒露出 15スタック QBPフィルター ASISTudio

網状星雲 30秒露出 gain高 8スタック QBPフィルター ASIStudio

30秒露出でも、こんな感じでしたからね。ASIStudio1.5.2になってASI482MCの使用でも最低限の実用性が出てきたと言えます。

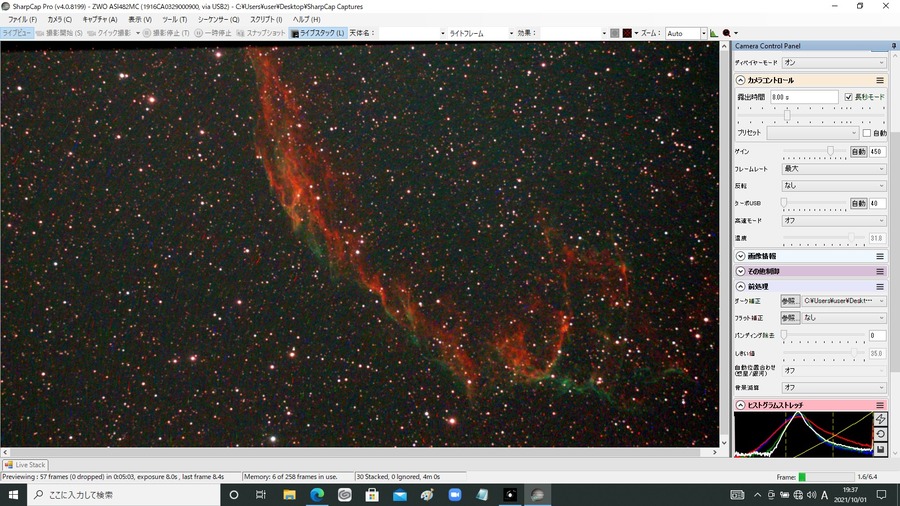

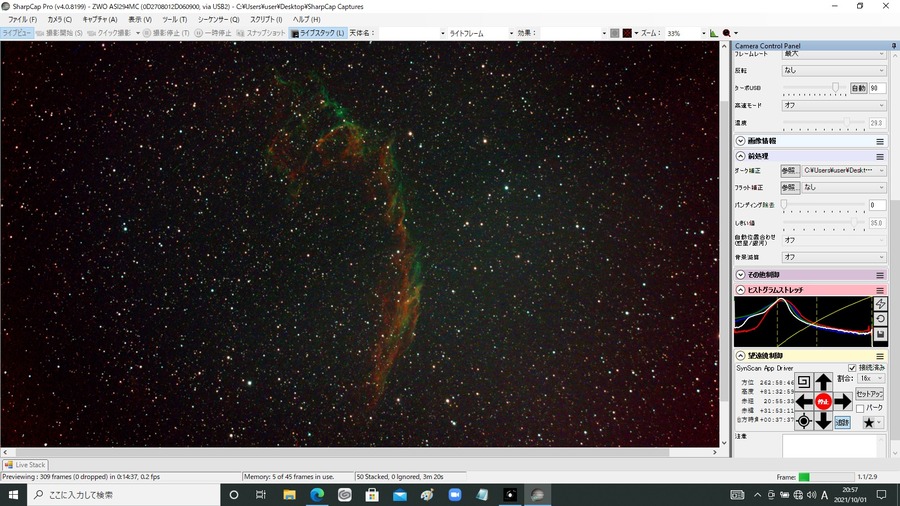

しかしそのまま画像処理アプリをSharpCap4.0.8199にスイッチしてみると

網状星雲 Gain450 8秒露出 30スタック QBPフィルター SharpCap

こんな感じなので、現状、ASI482MCでの電視観望はSharpCapを使用する方がパフォーマンスが高い、と言えそうです(ASIStudioはZWOのカメラにしか使えないのでもともと汎用性ではSharpCapの圧勝。ZWOは自社カメラのパフォーマンスを生かすアプリの最適化を今後頑張って欲しいです)。

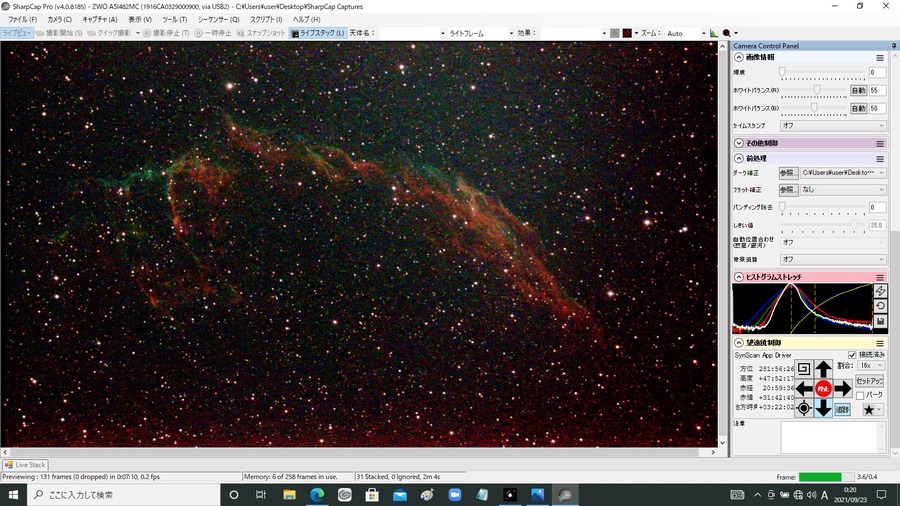

ちなみにSharpCap4.0.8199の2つ前? の8185+ASI482MCでは

網状星雲 4秒露出 gain450 32スタック QBPフィルター

星雲はそれなりに表現されるもののバックグラウンドや底辺からにじみ出てくるようなノイズが取り切れてなかったので、SharpCapも8185→8199によって特にノイズ処理が大幅に向上した感があります。開発担当者の不断の努力が伺えますね!

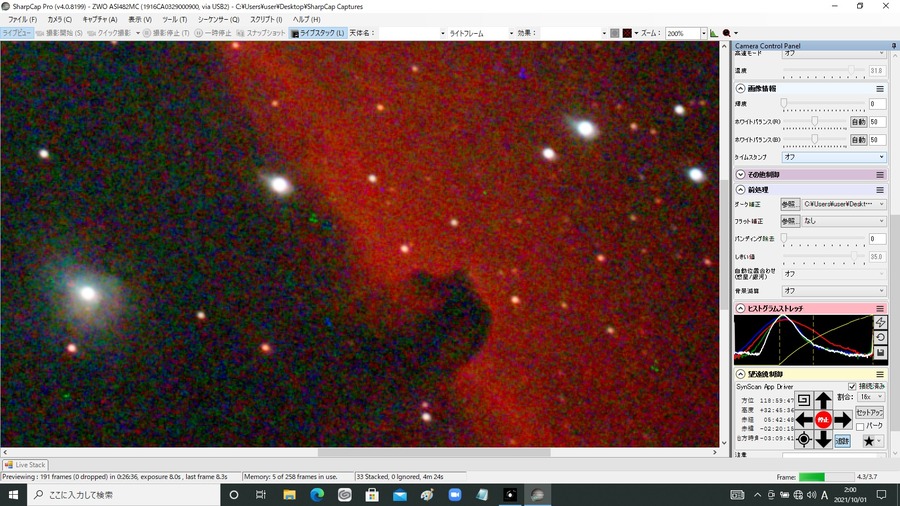

ただし、ASI482MCをSharpCapで使った場合、現状ではダークが合わないという問題がありまして、このようになります。

馬頭星雲 8秒露出 Gain450 33スタック QBPフィルター

これはダークを引いてもホットピクセルが残る(直前に作成したダークフレームを引いてもそうなる)、という現象ですが、8185でも8199でも起こっています。ASI294MCや他のCMOSカメラをSharpCapで使った場合はこれは起こらないので、ASI482MC使用時に特有の現象と思います。しかしSharpCapの更新は相当に頻繁なのでこの問題については早晩解決されると楽観視はしています。

あと、CMOSカメラにASI294MCを使った場合は、ASIStudio1.5.2とSharpCap4.0.8199の違いはほとんどなかったですね。

網状星雲 Gain高 5秒露出 30スタック QBPフィルター ASIStudio1.5.2 ASI294MC

少なくともASI294MC使用時に限っては、ASIStudio1.5.2はSharpCapに遜色のないパフォーマンスを示す、と言えそうです。パフォーマンスが同等なら、操作が複雑でかなり慣れが必要なSharpCapに対し、ASIStudioの方が簡単操作な分アドバンテージがあると言えますね。SharpCap4.0は有料なのに対し、ASIStudioは無料ですし。まあ、ASIカメラ専用で他社製カメラでは使えないのですから、せめてそれくらいのメリットは欲しいところです。

以上の諸々を考え合わせると、ASIStudioにしてもSharpCapにしても、まだASI482MCに最適化できてない感じはしますね。今後の開発に期待です。

いずれにせよ、ASI482MCに関してはユーザーの手元に現存するハードが、今後のアプリの更新によっていかに性能を向上できるか、に焦点が移っています。自分としても、このようなアイテムの他力本願的な状況を見守るのは初めてです。未体験ゾーンのため、

1 自分の裁量ではどうしようもないので、あほらしくてやる気が出ない

2 タナボタ的な性能向上を待つワクワク感

のどちらの気持ちでいればいいのか全くわかりません(笑)

まあ、このままソフトのみでは最適化し切れずセカンドロットでは基板を更新、ファーストロット購入者は本当の意味の「人柱」になる。あるいはどうやっても性能を発揮できず開発もストップ、早々に廃版、というお茶目なオプションもあり得ます。

ZWOがSonyのIMXセンサーを次々と低価格で実機展開しているのは本当に素晴らしいですね。これができる背景には開発コストの圧縮という側面が大きいと思うのですが、おそらく試験を繰り返してリリース時には完璧な状態にするような開発だと経費ががかかり過ぎて、その分を製品価格に上乗せしなければならなくなるでしょう。取りあえず低価格で市場投入、クレームを受けて修正、不可能なら非採算部門として廃版、売れるようなら販売継続、とにかく新しい製品を出して採算商品は数打ちゃ当たる、方針でしょうか。もしそうだとすると、気持ちいいくらいのベンチャーですね(笑)。でも、画期的なアイテムはそんな中から生まれるのだと思います。

一つだけ言えるのは、取りあえずASI482MCについては、まだまだ他の方にお勧めできるステージではない、くらいでしょうか。ま、もともと当ブログの記事は非推奨案件が多いのでいつものパターンではありますが(笑)。

1年前から「電視観望最初のCMOSカメラはASI482MCで決まり!」ってフレーズをあたため続けて来たのですが、これを言える日が来ることを祈るばかりです。

***

さて、この後、検証テーマはSharpCap4.0.8199 を使用した場合のASI482MCとASI294MCのパフォーマンス比較に移りました。482の試練については次回更新にて!

コメント

コメント一覧 (9)

画像のSN向上に非常に効果があります。

(Youtubeで操作の様子載せてあります。)

uwakinabokura

が しました

しました

この動画の終盤で操作しています。

停止して露光時間を変更しても継続してスタッキングできます。

uwakinabokura

が しました

しました

原理は以下をご確認ください。

https://tstudioastronomy.blog.fc2.com/blog-entry-247.html

uwakinabokura

が しました

しました

その場合、輝度毎に適正な露出で撮影し、後で加算平均合成を行うのが効率的に情報を獲得できます。

ASILiveは露出時間を変えながら(止めても再開できる)簡単にスタッキングで加算平均合成できますので観望用の画像作りには最適ですね。

私も年初にいろいろ試しましたが、観望用途であれば非常に楽で見栄えのする画像を簡単に作ることが出来ます。(ガチな撮影だと大変ですが。。。)

uwakinabokura

が しました

しました

Gainについて追記しておきます。

後処理前提の通常の天体撮影の場合は撮像素子のSNが最も良い値(通常は一番低いゲイン)で撮影することが基本ですが、SharpCapやASILiveなどのライブスタッキングアプリではある程度画像の輝度差が無いとスタッキングが成功しないようです。

なので、効率化を図るのであれば、Gainをある程度上げてスタッキング枚数を確保し、スタッキング枚数でレンジを稼ぐ方法が無難かもしれません。

その上で対象に対して輝度毎に分割して(輝星、星雲のガス部分など)多重露光すれば更にレンジを稼ぐことが出来ます。(スマホやデジカメの機能にもありますね。)

uwakinabokura

が しました

しました