いやー、久しぶりに楽しかったです! ナイトビジョンによる宇宙散歩は!

昨日、ナイトビジョン縮小光学系も大口径の方が見栄えがすると判明しましたので、本日は30㎝ドブソニアンにてHα観望によるHⅡ領域等に絞っておこなうことにしました。

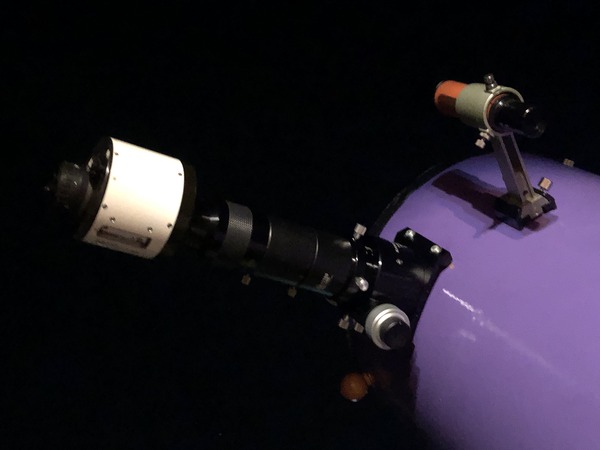

この画像は縮小光学系の詳細です。

まず、一番左がテレビューのPL55mm50°。これにはテレビュー純正のコンバーターレンズが内蔵され、67mm40°となっております。ここまでで普通の眼視望遠鏡となるのですが、次にあるのがもともとナイトビジョンに付属していた対物レンズで、この対物レンズが白い筐体のナイトビジョンセンサー部に再度結像し、増倍管で光を数万倍に増幅、その増幅された光を最終のアイピース(白い筐体の右側についているもの)で拡大観察するという、書いているだけでも手間のかかった構造になっています。

当然、ニュートン式反射に取り付けるとこのように盛大にオーバーハングすることになります。

特に当方の自作ドブソニアンは、鏡筒がボイド管という紙筒で作られていますので、このような状況ではおそらくフォーカサーがめり込んで光軸をずらすことになると思います・・・まあ、そういう細かいことは気づかなかった振りをして敢行するわけですが(笑)

このように、取りまわし的には不便になってしまうのですが、このシステムによる集光効果はすさまじいものでした。

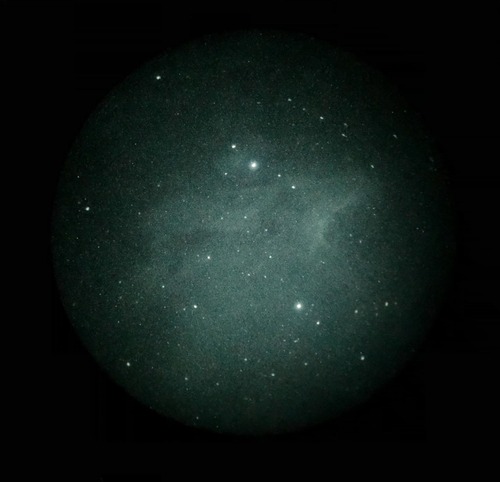

それでは、まずは北アメリカ星雲をごらんいただきましょうか!

どうです、40°の視野からはみ出した北アメリカ星雲のきめ細かい描写がご覧いただけると思います。実際の眼視では、このような映像が、シーイングやノイズによってチラチラしていて、さらに臨場感が増しています。見かけ視界は40°程度ですが、画面内の情報量が多いのでそんなに狭く感じません。

画面を右に振ってペリカンへ(以降、画像はすべてiPhoneカメラによるコリメートで撮影した8~16枚程度をコンポジット)

そのまま望遠鏡を振って、はくちょう座のDSOを適当に入れて行きます。

網状星雲(東西)きめ細かいベールの表現は息をのむほどでした。

サドル付近にもいろいろなHⅡ領域があるんですよね。

最後のは三日月星雲ですね。画像では良く分からないのですが、三日月の内側部分がギザギザに見えていました。この辺は何を見るでもなく視野を適当に振ってると上のようなのが次々と入ってくるので非常に楽しいです。

しかし、ここである種の「違和感」に気づきました。あれ、これって30㎝の操作感ではないぞ?・・・そうだこれはRFT(リッチェスト・フィールド・テレスコープ)を適当に振るときの感じだ! と。

よく考えたら、30㎝F5(fl=1500mm)に67mm40°のアイピースで、22倍、実視界1.8°になっているのだから、スペック的にはギリギリRFTの範囲に入りそうですよね?

ナイトビジョン縮小光学系は、30㎝クラスをRFTにする。

という新しいセオリー誕生でしょうか。このナイトビジョンのオーナーのNickさんは50㎝F3.3で使っておられるのですが、これだと当方30cmと倍率・実視界とも大差ないので、さらに明るい「50㎝RFT」と言うことになりますね。

ということで、惑星状星雲にも行ってみます。M27亜鈴状星雲と、NGC7293らせん星雲です。

いやー、これらも見応えじゅうぶんです。亜鈴はエッジがキレキレですし、7293は二重構造までわかりますね! 本来はこういう惑星状星雲はHα観望でなく、OⅢの輝線も生かしたいのですが、Hαだけでもそこそこ満足のいく見え味でした!

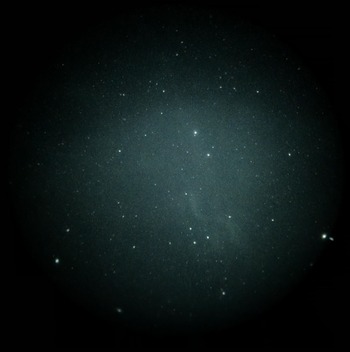

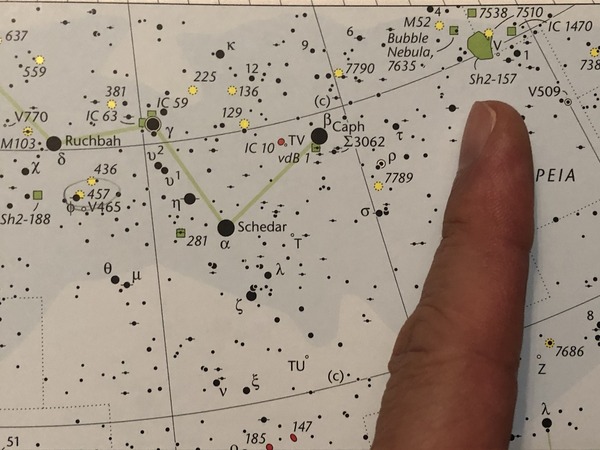

で、またHⅡ領域に戻って、次は?・・・と。ハート&ソウルで!

どっちも部分拡大になって、全体の形が良く分からないので、視野を振りながら全体を見ることになります。

で、このカシオペアのあたりから、銀河に沿ってはくちょう座のほうに向かおうとしたら、・・・? なんか小さいバラ星雲みたいなのあるぞ?

ペルセウス座のほうにもこんなん有りました。

次々に、名も知らぬいろいろなHⅡ領域を見ながら、「おっ、何かでかいのに行きあたった! 」と思ったら北アメリカ星雲まで行ってたりとか(笑)

そうこうするうち昇ってきた、まが玉星雲と、どくろ星雲。

カリフォルニアは1.8°の視野には巨大すぎるので、2分割で

これらの画像は全部iPhoneのカメラで取っているのですが、カリフォルニアの時に「ひょっとしてパノラマ機構が使えるんじゃないか? 」と思ってトライしましたがダメでした(パノラマモードにした途端にモニターが暗くなって全然見えない)。

これらの画像は全部iPhoneのカメラで取っているのですが、カリフォルニアの時に「ひょっとしてパノラマ機構が使えるんじゃないか? 」と思ってトライしましたがダメでした(パノラマモードにした途端にモニターが暗くなって全然見えない)。冬の王者M42も昇ってきましたが、

バラ星雲や、馬頭星雲は、まあ及第点。

通常の眼視では、フィルターワークを駆使する(バラならOⅢ、馬頭ならHβ)ことで、何とか見ることができるのですが(それでも馬頭は難度高し)、ナイトビジョンではHαで「正面突破」できますので楽勝となります。バラはグロビュール、馬頭は馬の頭の形がはっきりわかりますね!

通常の眼視では、フィルターワークを駆使する(バラならOⅢ、馬頭ならHβ)ことで、何とか見ることができるのですが(それでも馬頭は難度高し)、ナイトビジョンではHαで「正面突破」できますので楽勝となります。バラはグロビュール、馬頭は馬の頭の形がはっきりわかりますね!以上、久々にもの凄く楽しかったのですが、特筆すべきは、これが限界等級2等星程度光害地の自宅ベランダで行われているということです。空を見上げれば何とか星座がたどれる程度、しかし望遠鏡をのぞき込めば、そこにはたくさんの星とともに、思いも寄らないような宇宙の造形が拡がっている・・・・しかも、移動時間はゼロ、ノー装備にて「ちょっとその辺散歩してくるわ感覚」で宇宙の深淵を旅できる、もの凄く大げさに言えば「どこでもドア」で宇宙に到達する感覚です。

しかも、そこに行くための乗り物(?)である望遠鏡の操作が、フリーストップ架台手動導入の完全アナログ(笑)。自動導入で次々入れるのも楽しいのですけど、視野内を見ながら望遠鏡を振っての、RFT的な行きあたりばったりの楽しみも捨てがたいのを改めて確認いたしました。

また、今回、撮りっぱなしの雑な画像をTwitterに上げながらリアルタイムでツイートしていたのですが、感想を言ってくださる方もおられ、少しですが生中継的な要素も出てきて、こちらも楽しかったです(Nさん、お付き合いいただき、ありがとうございました!)。また、自宅なんで適当に望遠鏡放置してコーヒー入れて飲んだり、Twitterで他人のスレッドを冷やかしたりしながら、ゆるくやっていました(笑)。ナイトビジョンの運用により、今までとは別の観望スタイルみたいなものを見つけたられ感じもします。

コメント

コメント一覧 (2)

ペルセウス座の星雲はNGC1491だと思います。

これは45cmで観たことがありますが、Sh2-157は観れたことが無いです。

さすがナイトビジョンですね。

uwakinabokura

が しました

しました