先日、ASI462MCを用い、近赤外域を積極的に利用した小宇宙(銀河)の電視観望がそれなりの成果をあげています。

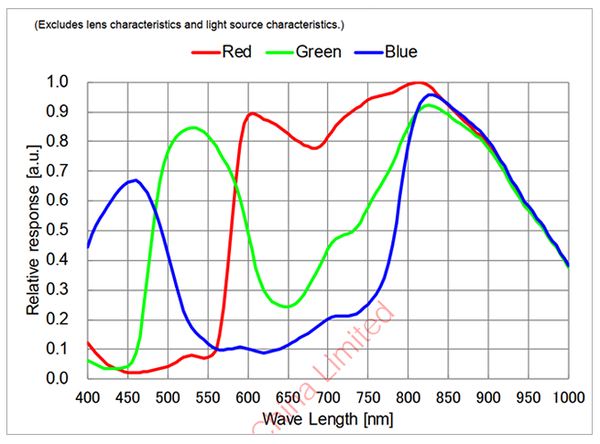

CMOSカメラに使われているセンサーのほとんどが近赤外域に感度を持っています。下のグラフはASI462MCのものです。

カラーセンサーではRGBの感光特性の違いで周波数帯を分離し、カラー画像を得るのですが、が、ごらんのように近赤外域ではRGBとも同じような感度がある(これは自分の知る限りのセンサーが全部そうなっています)ため、近赤外域の成分は「白色」として表現されます。

これがどういう現象につながって行くかと言うと、

1 アクロマートなど赤外域のピントが揃ってない屈折系対物では盛大な白ハロ、もしくは白いピンボケになる

2 反射系、EDアポ系などの対物では「赤外白ピンボケ」を起こさないが、恒星・連続スペクトル物のDSO(輝線DSOは別)ともに白一色になり彩度が落ちる

天体写真家の皆さまは2を防いで彩度を上げるために、UV/IRカットフィルターで近赤外域をカットされる場合も多い(と言うかそれがセオリー)ようですね。

しかし、電視観望における近赤外域の利用をメイン・テーマとしている当方にとって、赤外域をカットするのは身を切られるよりもつらいことです(笑)

とは言え、近赤外域を盛大に利用した先日の「ASI462MC+SVBONY CLSフィルター」ではカラーCMOSであるにもかかわらず、強烈な赤外域のインパクトによって小宇宙、星ともに完全に「白飛び」し、実質モノクロ画像となってしまいました。なら、最初から高感度のモノクロCMOSを使えばいいわけで、カラーCMOSの意味がない。カラーを使っている以上、何とか電視観望の彩度は上げたいのですが、そのために何ができる?

で、落としどころとして考えたのが、

少し近赤外感度の低いセンサーを使うことで「赤外白飛び」押さえ、彩度を上げる

という、「赤外王」を目指す身としては苦渋の決断と言うか、やや日和った作戦(笑)

もちろん、赤外域も使いますが、その効果は副次的なものとし、ブロードバンド的に可視光の広い帯域を通すSVBONY CLSフィルターなら可視光の部分で小宇宙の連続光をカバーしてくれるんじゃないかな? という期待が作戦の根拠となります。

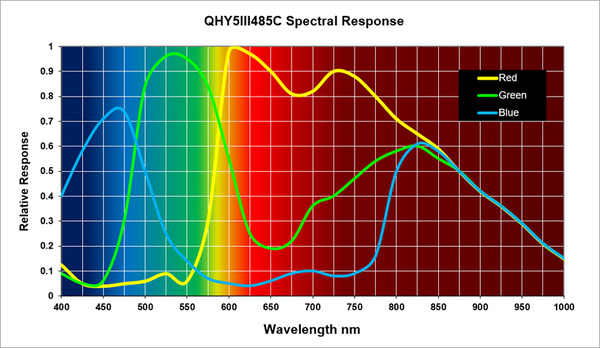

「少し赤外感度の低いセンサー」としてQHY5III485Cを使います。

グラフの見た目で直接比較はできないですが、今までに使って来た上でも、485は462の半分くらいの赤外感度と感じています。これで近赤外域があまり「白飛び主張」をせず、可視光の彩度を生かしてくれるんじゃないかな? と。

以下、実際に小宇宙の電視観望を中心に検証。

「QHY5III485C+SVBONY CLSフィルター」、fl=437mm、合成F3.1 のSP140SS改シュミット・ニュートンによる電視観望で、春の小宇宙(銀河)を中心に電視観望をおこないます。

(ASI462MC+CCTVレンズ6mmの電視ファインダーを併用しています)

この日は上弦の半月でしたが基本的に月没後の夜半過ぎに実施、月はない状態です。当地は「SQM 20.42 mag./arc sec2」の中程度(?)の光害地ですが、空の透明度はまあまあ(肉眼で2等星ははっきり見えるくらい)でした。

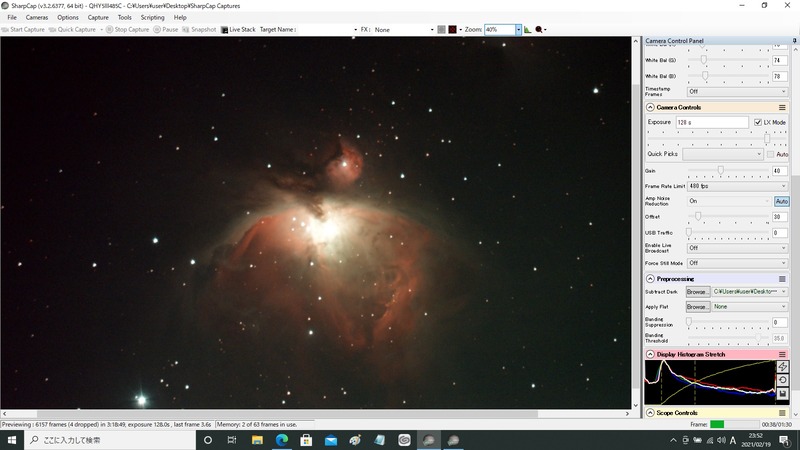

まずは小手調べにM42

M42 4秒露出 43stack gain40 clsフィルター

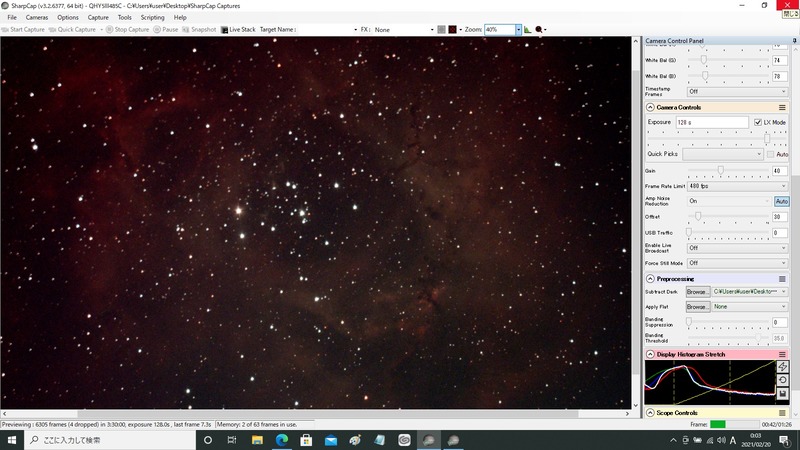

続いて、ばら星雲

ばら星雲、14㎝F3.1 8秒露出 Gain40 43stack

これらのHⅡ領域ではHaが強烈なので、さすがに赤色に表現されていますね。

さて、それでは本題の小宇宙はM63”ひまわり”より

M63”ひまわり” 8秒露出 Gain40 100stackやはりASI462MCの時より明らかに写りが悪そうです。赤外感度が低い分、淡い部分の検出能力が劣るのでしょうね。しかし、彩度が出せる雰囲気はある?

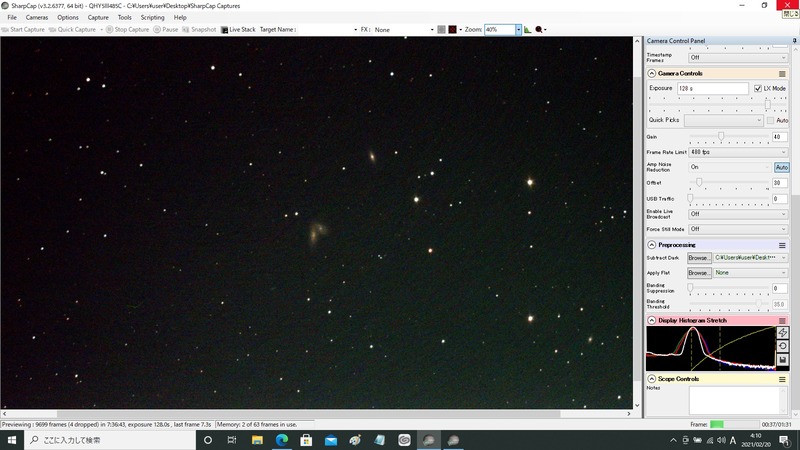

しし座のトリプレット。

leo triplet 8s gain40 31stack cls

うーん、やっぱりモノクロとあんまり変わらんか。

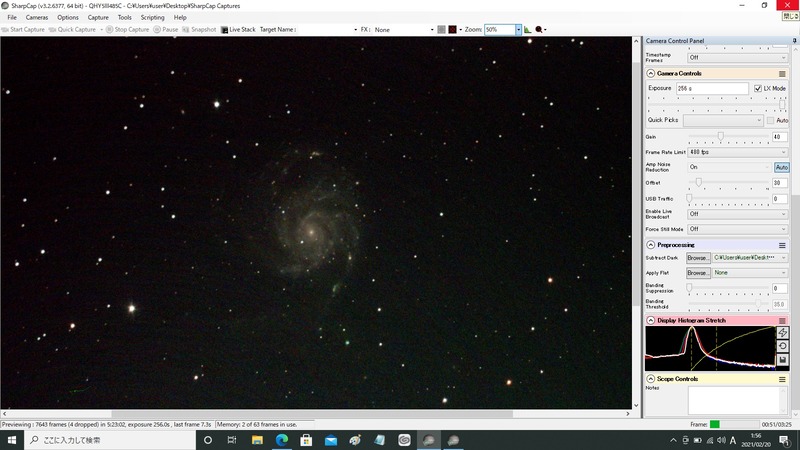

M101はどうかな。淡いけど。

M101”回転花火” 8秒 105stack Gain40 cls

と言うことは、くじら銀河の色も出るかな? と思ったのですが・・・

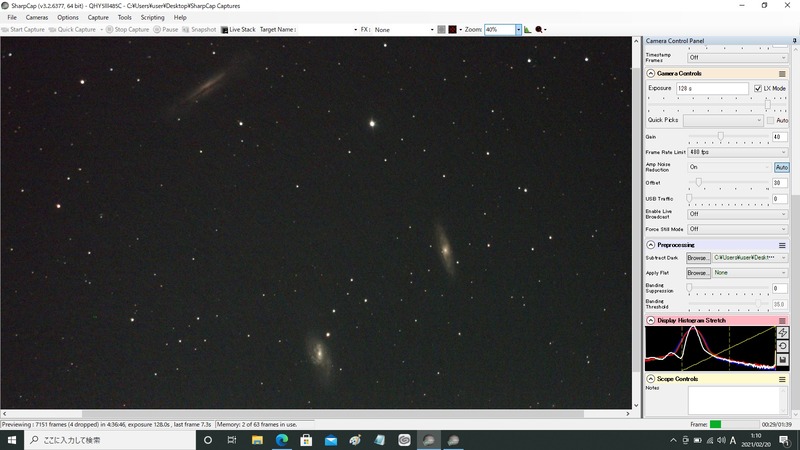

NGC4631 ”くじら” NGC4656”ホッケースティック” 8秒 Gain40 77stack cls

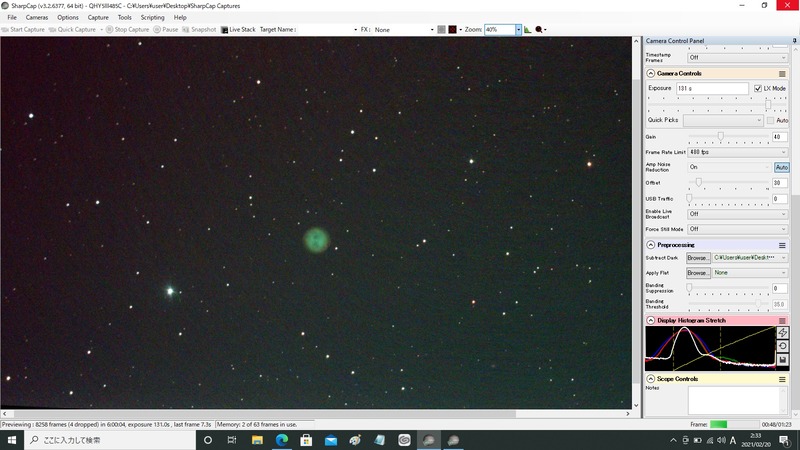

ふくろうは輝線だから取りあえず「赤外白飛び」は関係ない。色が出せて当たり前ー、当たり前体操ー♪

M97”ふくろう” 8秒 Gain40 50stack cls

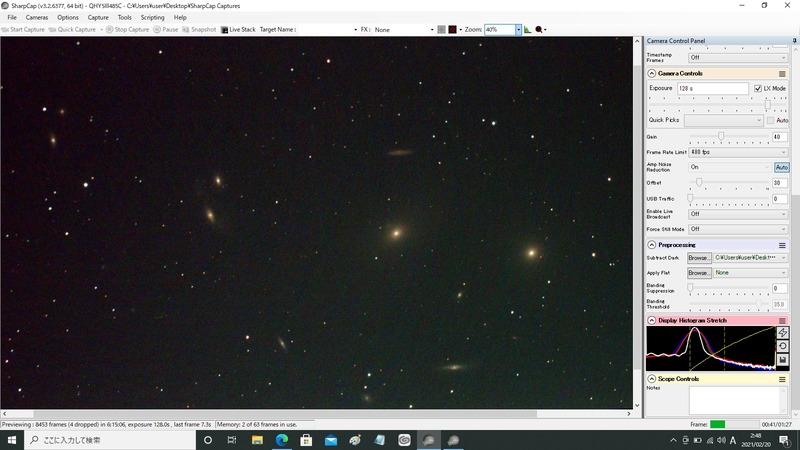

このあたりの宙域が「マルカリアンの鎖」ということでよかったでしょうか?

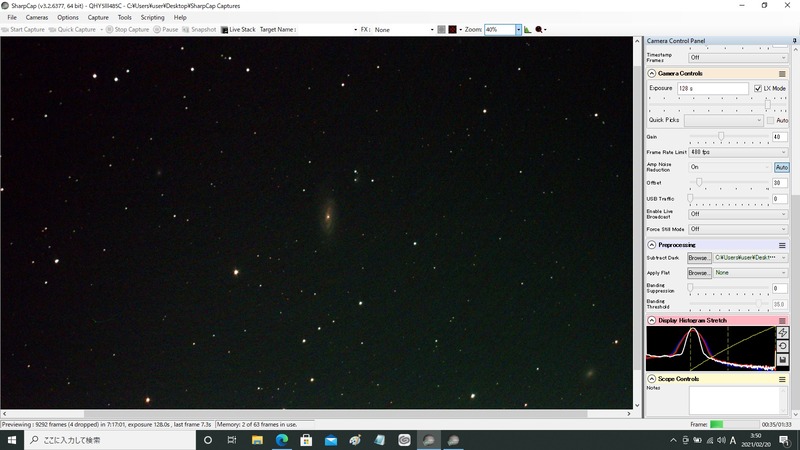

Markarian's Chain 8秒 Gain40 50stack cls

この対象には彩度は期待していない(笑)

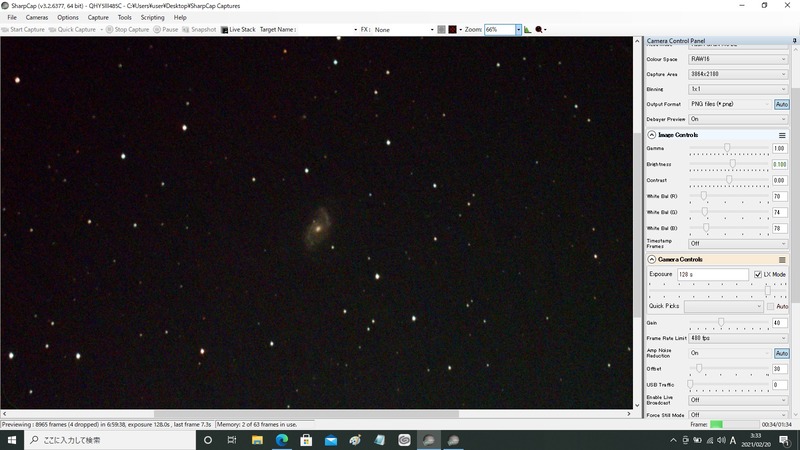

M83もそれなりに彩度が出せたでしょうか?

M83 8秒 Gain40 100stack cls実際の電視観望の現場では上の見え方ですが、中央拡大し、電視観望としては禁断の「後処理」でコントラスト・彩度を調整してみますと・・・

あと、いろいろ普段見てないものも見て行きます。

NGC5248 8秒 76stack cls

小さいけど渦巻きがわかりますね。

M90のあたり。

M90 8秒 Gain40 57stack cls

NGC4567 & NGC4568 8秒 Gain40 50stack cls

名前がよくないですが・・・シャム双生児銀河。別名もあったっけかなあ・・・

小さいものが続いたのでちょっと大きいやつ、4565。

NGC4565”ニードル” 8秒 Gain40 80stack cls

NGC4565 8s 70stack gain300 cls asi462mc↓

あーやっぱり、462のほうが断然コントラストが着くわけですね。しかも、462の時の方が空の透明度が悪かったにもかかわらず、です。うーむ、やはり赤外感度の高いアドバンテージは揺るがない、か・・・

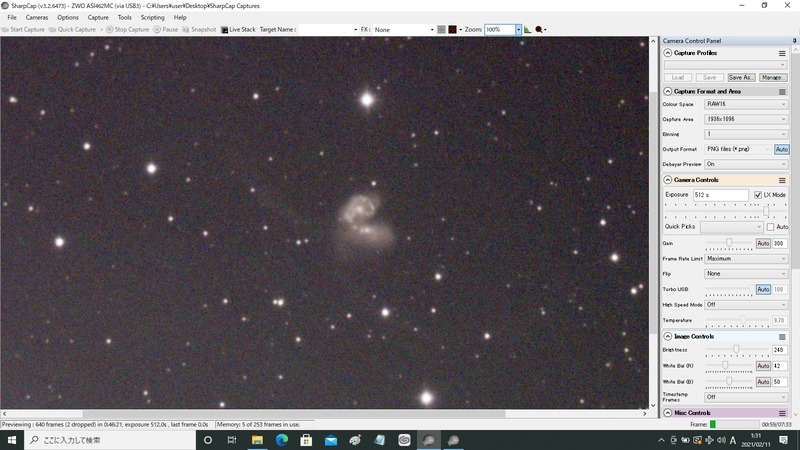

ngc4038,4039 8s 100stack gain300 cls ASI462MC↓

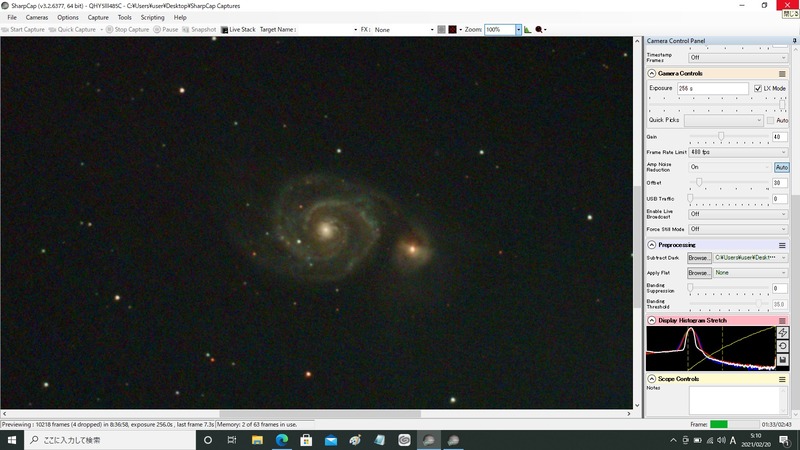

M51 8秒 Gain40 100stack cls

これもだいぶカラーっぽい感じはありますね。しかしHⅡ領域の表現にはまだまだ。

というわけでほぼオールナイトにて小宇宙をカラーで電視観望できるかを検証してきたのですが、個人的な結論。

小宇宙(銀河)を電視観望する場合、白飛びしてモノクロ画像になっても淡い部分を描写できた方がいい

というわけで、今後はブレずに(笑)近赤外利用モノクロ風画像で小宇宙にアプローチしていこうと思います。

完全にモノクロCMOS取得が必須になって来たなあ・・・しかし、現状、これと言ったローコスト決定版モノクロCMOSが見当たらなく。SV305のモノクロ版、はよ出して!

コメント

コメント一覧 (6)

これって、この波長域だとカラーフィルタの透過特性がほぼ素通しになってフォトダイオードの特性がそのまま見えているだけ、と聞いたことがあります(測定したことはないです、はい)。だとしたら近赤外域のためにモノクロセンサって、あまり効いてこないのではないかと思うのですが、どうなんでしょう?

uwakinabokura

が しました

しました